新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から対面授業を自粛し、多くの大学ではインターネットを活用した遠隔授業を始めました。本学でもLMS(Learning Management System)であるOGU-CaddieやZoomを活用したオンライン授業や遠隔授業が増えました。2020年度前期開講の「キャリアデザイン入門Ⅱ」のPBLクラスでも外部講師による課題提示イベントは対面方式ではなく、録画した動画をYouTube配信して行われました。今回の課題提示は、ジャーナリストの畑山氏と公認会計士の杉本氏の両名でした。

両名からは時節柄、コロナ禍に関する課題が提示されました。畑山氏からは「コロナ禍がもたらすビジネスモデルを考える」、杉本氏からは「コロナ禍における有効な支援策」が提示され、学生達はこれらの課題から一つを選んで、解決に向けて取り組みました。

ホスピタリティ経営学科の三橋さん

経営学部ホスピタリティ経営学科の三橋さんは、コロナ前のビジネスシーンを思い浮かべ、「営業などで人と人が直接会うことが当たり前」、「街中やショッピングセンターなどで人が密集していても気にしない」、「アーティストなどがライブで人に希望や夢をあたえている」であったものが、現在では、「自粛で外に出られない」、「食事は家で済ませる」、「人が密集しないためのソーシャルディスタンスなどで行動の幅が制限されている」現状にデメリットばかりだろうか、この状況にチャンスと捉えることはないのかと思いを巡らせました。家で仕事をするメリットには、「家族との時間を過ごせる」、「出勤する時間を、仕事をする時間にあてられる」など会社での人間関係上のストレスの軽減を挙げました。そして、発表の最後は、「コロナ前の仕事に対する考えをリセットしてみて、対人でなくてもできる仕事や人が必要な仕事などを見極めていくことと、今までにあった省ける仕事をできる限り減らしていくことが今なすべき対策であると思う」と締めくくりました。

同じくホスピタリティ経営学科の山田さんの発表は、連日のコロナウィルスの感染拡大のニュースには経営悪化などのマイナスイメージが多い中で、全社あげて努力している会社に焦点を合わせたものでした。

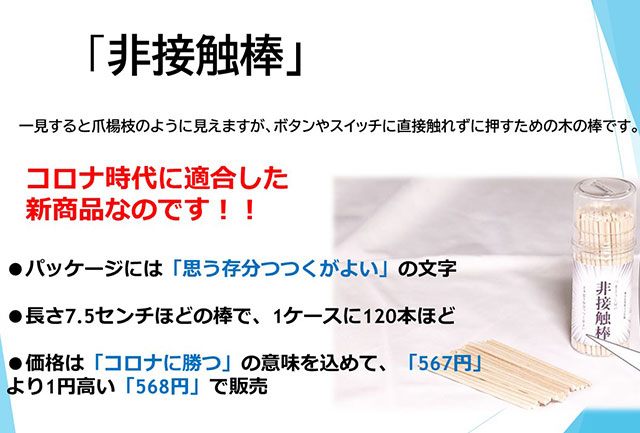

河内長野市の菊水産業株式会社、大阪市のサクラインターナショナル株式会社での製品を取り上げ、コロナ禍でもポジティブに製品開発に挑む会社について説明しました。コロナ禍でも生き残りをかけた会社の力強さを感じた発表でした。

ホスピタリティ経営学科の山田さん

2名の学生の発表を聞いた畑山氏からは、コロナ禍におけるビジネスモデルについて労働者側だけでなく、会社側双方の視点からメリット・デメリットについて考察するようコメントがありました。同時にポジティブに捉える会社についての学生の発表にエールを送りました。また、杉本氏からはポジティブ発想ができる会社の特徴や共通点が見られるかなどの質問が飛び出しました。

2020年度前期は対面での授業やイベントができないPBLクラスでしたが、松本先生のご指導もあり、このような時こそチャンスに捉えようとする日本の企業について知ることができた発表会でした。